歯周内科について

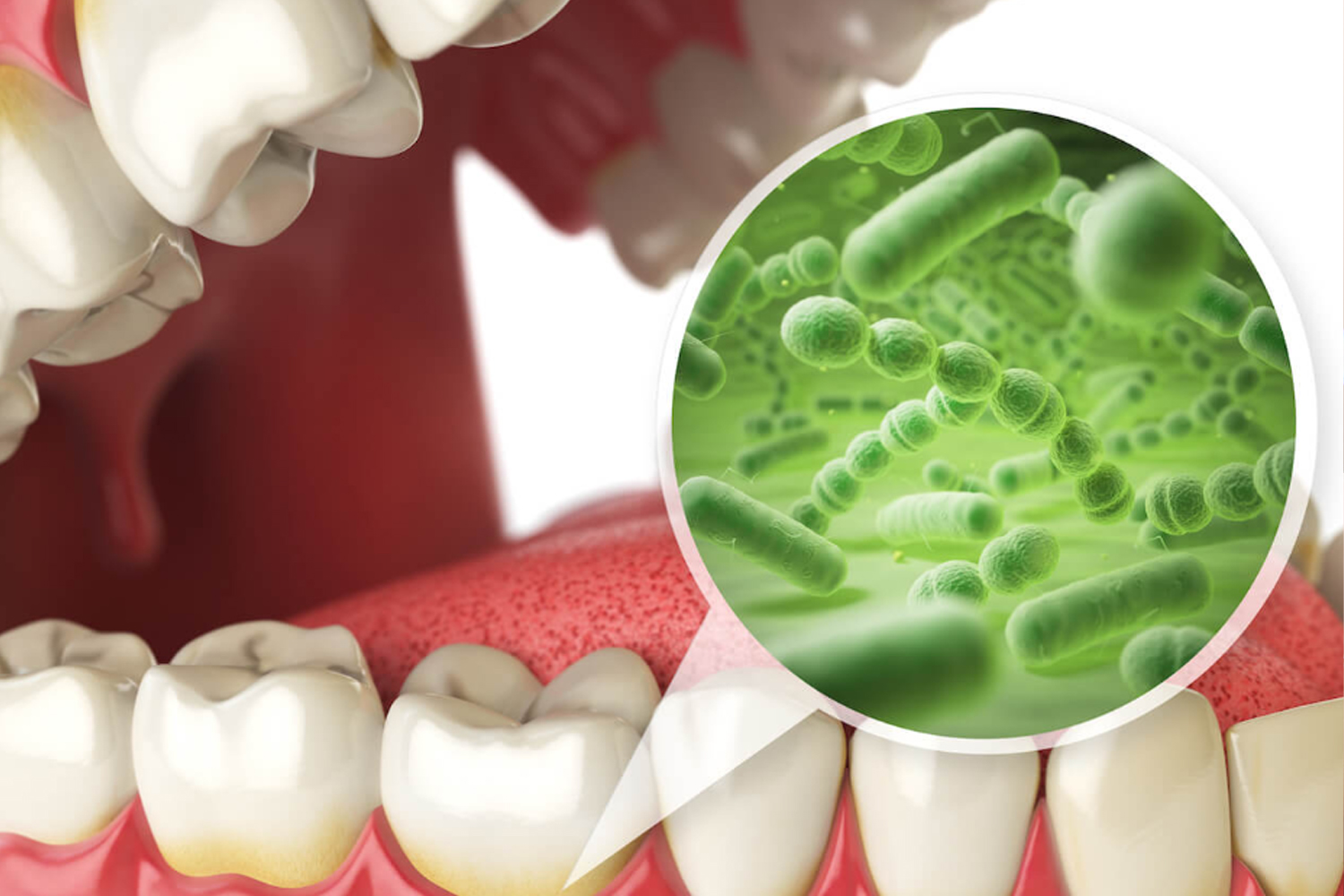

歯周内科は、歯周病を「細菌感染症」として捉え、原因菌のコントロールを中心にお口全体を内科的に治療・管理する考え方です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭、歯のぐらつきなどの症状は、プラーク中の細菌バランスや生活習慣と深く関係します。当院では、スケーリング・ブラッシング指導などの基本治療に加え、必要に応じて薬物療法やレーザーを併用し、再発を防ぐためのメンテナンスまで一貫してサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

歯周内科で対応する主な症状・病態

01/

歯ぐきの腫れ・出血/口臭

歯みがきや食事の際に出血する、歯ぐきが赤く腫れている、口臭が強くなった――これらは歯周病の初期サインです。放置すると歯槽骨の破壊が進み、歯の動揺へとつながります。早期に原因菌の量と環境を整えることで、症状の改善と進行抑制が期待できます。

- 歯ぐきからの出血・むずがゆさ・腫脹

- 朝起きたときのねばつき・口臭

- 歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)の不快感

02/

歯の動揺・咬みにくさ

中等度〜重度の歯周病では、歯を支える骨(歯槽骨)が失われ、歯がグラグラしたり咬みにくくなります。噛み合わせの偏りや食いしばりが進行要因となることもあるため、清掃・薬物療法に加え、力のコントロールも含めた包括的な対応を行います。

- 硬いものが噛みにくい・噛むと痛む

- 歯がしみる/歯ぐきが下がって歯が長く見える

- 前歯が出っ歯ぎみに動いてきた など

03/

急性の腫れ・膿が出る/痛みを繰り返す

細菌の活性が高いと、歯周ポケット内で急性炎症を起こし、腫れや拍動痛、膿の排出を伴うことがあります。消炎処置と原因除去を優先し、落ち着いた段階で再発予防に向けた内科的コントロールとメンテナンスへ移行します。

04/

全身疾患や生活習慣が関係する歯周病

喫煙、糖尿病、ストレス、睡眠不足、口呼吸、栄養バランス、ホルモン変動などは歯周病の進行に影響します。問診と検査結果を踏まえ、生活習慣の見直しやセルフケアの最適化も合わせてご提案します。

- 喫煙・血糖コントロール不良・強い食いしばり

- 不規則な生活・清掃が行き届かない環境

05/

再発を繰り返す歯周病

症状が落ち着いても、原因菌はゼロにはなりません。再発防止には、定期的なプロフェッショナルケアとご自宅でのセルフケア、噛み合わせや生活習慣の継続的な見直しが重要です。当院では、患者さまごとに通院間隔やケア内容を調整し、長期的な安定をめざします。

歯周内科の治療の流れ

STEP 01.

初診・カウンセリング

現在の症状やお困りごと、既往歴・服用中のお薬・生活習慣などを丁寧に伺います。痛みが強い場合は応急処置を優先します。

STEP 02.

検査・診断

歯周ポケット検査、出血・動揺度の確認、レントゲン等により歯槽骨の状態を評価します。必要に応じてプラーク付着状況の可視化や細菌リスク評価を行い、病態を総合的に把握します。

STEP 03.

治療計画のご説明

検査結果をわかりやすく共有し、基本治療(ブラッシング指導・スケーリング等)を軸に、必要に応じた薬物療法やレーザーの併用、通院間隔、ホームケア方法を具体的にご提案します。

STEP 04.

治療の実施

プラーク・歯石の除去、バイオフィルムコントロール、必要に応じた薬物療法やレーザー併用などを行います。痛みや不安に配慮しながら、負担の少ない方法で進めます。

STEP 05.

再評価・メンテナンス

治療後に再検査を行い、改善度を確認します。安定化後は、再発予防のための定期メンテナンスへ。セルフケアや生活習慣、噛み合わせのフォローも継続します。

歯周内科の受診をご希望の方へ

歯周病は「気づかないうちに進行する」疾患です。出血や口臭、歯ぐきの腫れ・痛み、歯のぐらつきが気になる方は、早めの受診が大切です。

症状の有無にかかわらず、まずは一度現状を確認し、最適なケア方法を一緒に考えていきましょう。

まずはご相談ください。